TAKIブログ

テーマ:デザイン

更新日:2025.03.19

デザイン思考を育てる、新時代の授業「図工2.0」 -デザイナー藤井の挑戦 –

取締役

クリエイティブディレクター

藤井賢二

はじめまして。たきコーポレーションのデザイナー、藤井賢二です。

私はデザイナーとして日々の仕事に取り組む傍ら、「図工2.0」と名付けた図画工作授業の新たな在り方について研究しています。今回は前後編に分けて、私の経歴や図工2.0の起源や概要、これからの目標などについて、紹介させていただければと思います。

藤井賢二

株式会社たきコーポレーション たき工房 開発部門 執行役員、クリエイティブディレクター兼務。これまで多岐にわたる商品広告やファッション広告のアートディレクションを経験。自社ブランドデザイン室でのブランディングセミナー登壇により多数の企業のブランド戦略にも参画。同社の社会貢献活動である「TAKI Smile Design Labo」の中心メンバーとしても活動するほか、デザインによる復興支援など、さまざまなプロジェクトでアートディレクターとしても活動。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程。慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)健康寿命延伸プロジェクト 研究員在籍。社会課題に寄り添うプロダクトデザインを多数発表。図画工作科を中心としたアート教育について研究活動中。

受賞・展示歴 : European Product Design Award 2022 Winner in Design for Society/Design for Elders, Winner in Design for Society/Design for Public Awareness / K-DESIGN AWARD 2022 GOLD winner

目次 [非表示]

激動の時代に対応し、より良い価値を届けられるデザイナーを目指して

私は愛知県の出身で、デザイナーになるために上京をしてきました。たきコーポレーションは2社目の会社ではあるのですが、大型案件などを含め、当時まだ20代だった自分にたくさんのデザイン経験を積ませてくれたのはありがたかったですね。

そうしてある程度経験を積み、デザイナーとしての仕事にも慣れてくる中で、もっと自分のオリジナリティを出していきたいと考えるように。そこで、社内プロジェクトのプロダクトデザインに携わってみたり、TAKI SMILE DESIGN LABOというプロジェクトに参加したりしながら、より深くデザインを学んでいきました。

しかしその一方で、時代の変化に合わせて複雑になり続ける社会を背景に、今のままではクライアントに正しい提案をすることができないのではないかとも感じるように。デザインそのものが良いものであっても、それをどのようにユーザーに届けるかというところまで考えないと、本当に優れたデザインとは言えません。本当に優れたデザインを実現するためには、もっと社会のことを知らなければならない。そうした考えに至り、SDM(慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科)で働きながら学ぶことにしました。

デザイン思考について学ぶ中で見つけた社会の課題

大学院では、主にデザイン思考について研究しました。デザイン思考とは、デザイナーがデザインをする際に用いる考え方やプロセスを、その他のビジネスでの課題解決に活かしていこうという考え方のことです。このデザイン思考を改めて学んでいく中で、このスキルセットこそ、変化の激しい今の時代に有用なものだと実感しましたね。

それと同時に、このデザイン思考がまだまだ社会に広がっていないことにも気づきました。有用なデザイン思考をもっと世に広げていくためにはどうすれば良いか。そう考えた時に思いついたのが、図画工作の授業です。小学生という子どもたちを相手にしながらデザイン思考を教えていくことができれば、ゆくゆくは大人も含めた多くの人に広げていくこともできるはず。こうして、おぼろげながら「図工2.0」の方向性が定まっていったのです。

デザインに近いものの、デザイン思考には遠い図工の授業

新たな図画工作授業の形である図工2.0を開発するにあたり、現在の学校教育についても学んだところ、文科省の指導方針としても、従来の詰め込み型ではない課題解決型教育が取り上げられており、方向性として誤っていないことを改めて確認しました。

またデザイン思考の考え方は、算数や社会や理科といった教科では既に先行研究の事例があり、例えば「ゴミ処理場に見学に行き、見つかった課題の解決方法をディスカッションしてみよう」といった授業が行われたケースもあります。

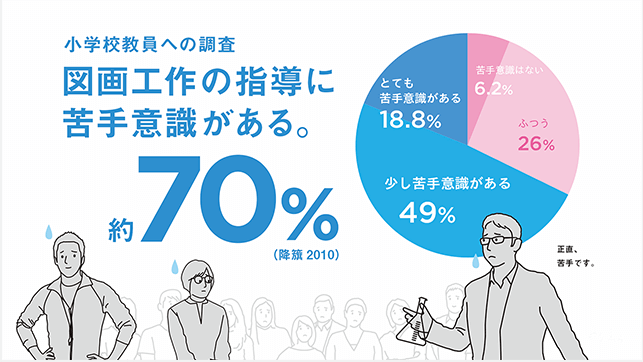

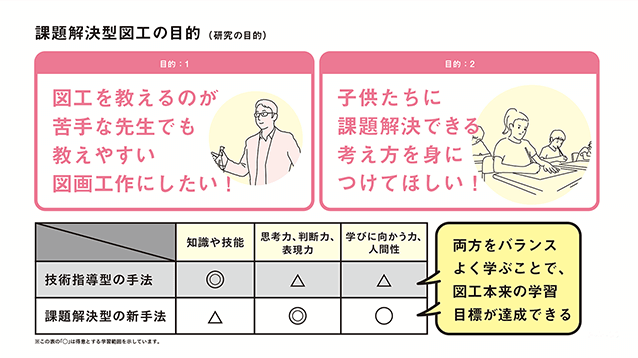

しかし、本来デザインと最も近い位置にある図画工作においては、こうしたデザイン思考が取り入れられた事例はなく、同時に小学校の先生方のおよそ7割が、図画工作の授業の指導に苦手意識を持っているという結果も。近年は教科担任制も増えてきてはいますが、小学校は担任の先生がすべての教科を指導しているケースもまだまだ多く、そうした人にとっては、図画工作の授業が大きなハードルになっていることもわかってきたのです。

ともすれば、アイデアはなくともきれいに絵を描くことができる人の評価は高く、アイデアは豊富でも絵が下手な人の評価が下がってしまう現代の図画工作の環境。図工2.0は、こうした課題の解決も目指すものとして開発を進めました。

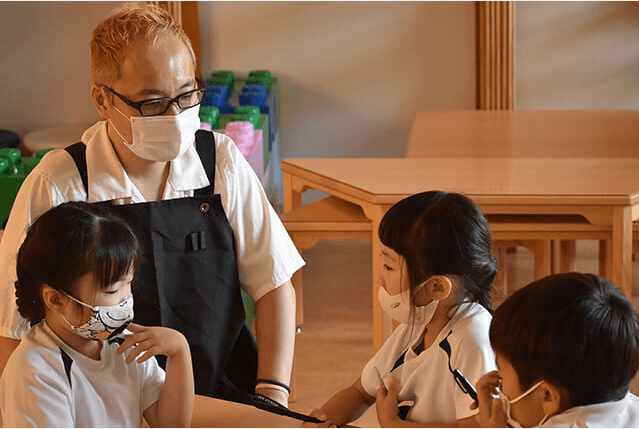

プロトタイプの授業で感じた、図工2.0の可能性

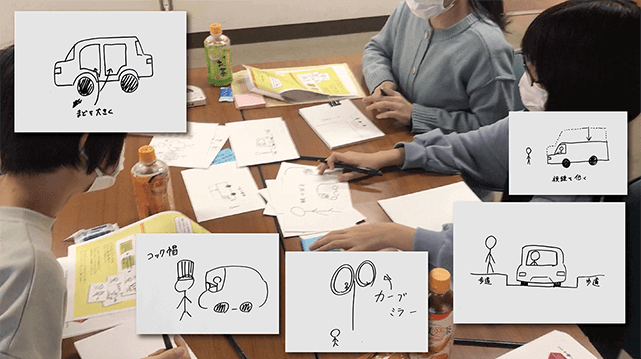

図工2.0の開発に伴い、実際の児童を対象にしたプロトタイプ授業も実施しました。そこで出した課題は、「通学路に潜む危険と、それを解決するためのアイデアを考えよう」というもの。そして図工の授業ですから、そこに「アイデアは絵に書いて発表しよう」「下手でも構いません」と付け加えました。

そうしてディスカッションをしてもらうと、子どもたちはとてもたくさんのアイデアを出してくれるんです。しかも絵に書くことで自身のイメージが相手に正確に伝わり、さらにそれを見た相手が新たなアイデアを追加することで、最初の絵がどんどん変わり、解決策としてより優れたものにブラッシュアップされていく。

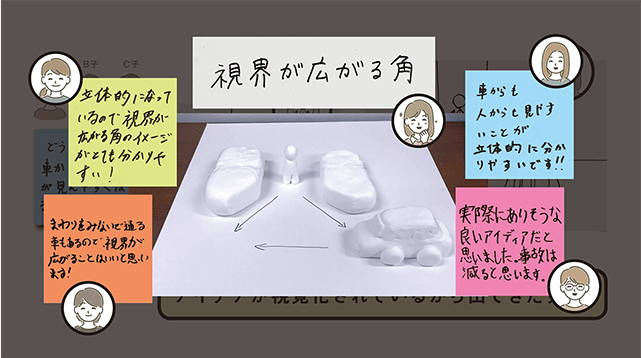

これは一例ですが、ある児童が見通しの悪い交差点に対して「死角に立たないようにしよう」というアイデアを出したのですが、その絵を見た別の児童が「そもそも交差点の角の部分を無くして、死角そのものを無くしてはどうか」というアイデアを出しました。こうしたアイデアは、絵で伝えるということをしたからこそ得られたものだと言えるでしょう。

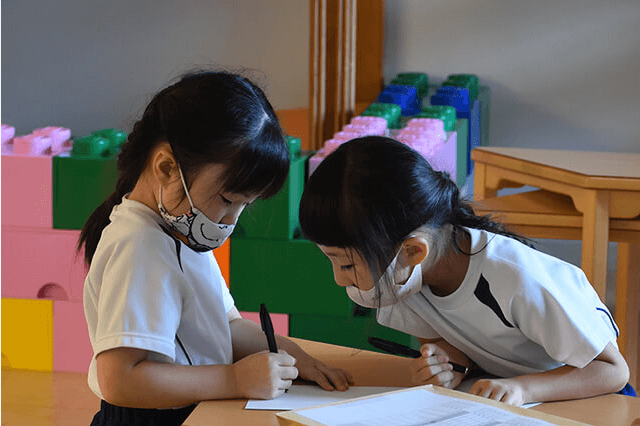

もちろん授業ですから、そうした取り組みをどう評価するのかも別途用意しました。オリジナルの振り返りシートで、それぞれの学習シーンにおいて考えが「広まった」か「まとまった」かを記載させる方法です。デザイン思考においては、思考の広がりとまとまりの両方が必要ですから、正しいタイミングで思考を広げられているか(まとめられているか)を見るのです。

このプロトタイプ版とも言える図工2.0の授業は、児童からの感想も概ね好評で、アンケートでも80%の児童が肯定的な回答をしてくれました。

そしてこの度、縁あって図工2.0を実際の小学校の授業として実施する機会を得ました!

次回、日吉南小学校で行った図工2.0と、この取り組みが目指す今後の目標等について、ご紹介していければと思います。

※2023年3月1日より、社名を「株式会社たき工房」から「株式会社たきコーポレーション」に変更いたしました。

本ブログには、弊社の旧社名で掲載された記事が含まれております。これらの記事は、当時の情報や見解を正確に反映するため、内容を変更せずに掲載しております。ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。