TAKIブログ

テーマ:日本のものづくり

更新日:2025.03.28

たき工房の『温故知新』Vol.2 ――生活の中に息づく日本文化

ブログ編集部

日本各地の伝統技術や伝統産業とタッグを組み、プロダクト開発を通じて新たな価値の創出にチャレンジするたき工房の取り組みを紹介する『温故知新』シリーズ。第2弾として紹介するのは、京都に本社を構え、和本の装丁や文化財の修復、保存や複製などを手がける“平成の経師”大入さんと行ったプロジェクト「八千代綴り」について。奈良時代より続く、伝統の仕事である経師と、デザイン会社であるたき工房が手を組むことで生み出された新たな価値とはどのようなものなのか、ぜひ知っていただけると幸いです。

奈良時代より続く伝統の仕事、経師

経師が初めて歴史に登場するのは、奈良時代のこと。仏教の普及が国家事業として推進される中で、経師は経を書写する写経の専門家として、正倉院文書の中にも記されるなど、なくてはならない存在でした。

平安時代に入ると、個人で写経を行う人も増え、徐々に経師の仕事が減少。そこで経師は、書かれたものを経巻へと仕立てる装こうにも仕事の範囲を拡大。そして木版印刷が発達した室町時代には、経師はこの装こうの技術を用いて、装幀部門の仕事を確立。さらに江戸時代に入ると、経師は印刷も兼業するようになり、産業として確固たる地位を築いていったのです。博物館に行けば、平安時代や室町時代、江戸時代の書物を目にすることができますが、こうした書物が今も残っているのも、当時の経師たちが高い技術を持って、装幀や製本を行っていたからこそ。

明治以降、近代化が進む中で機械化や洋装本が普及していきましたが、奈良時代より続く伝統の技術を持った経師は姿を消すことはなく、令和となった現代においても、その技術を方々で発揮しています。

保護される存在ではなく、必要とされ、使ってもらえる存在へ

長い歴史と、確固たる技術を持った経師の仕事とたき工房が出会ったのは、2018年のこと。たき工房が出展する東京の展示商談会にて、京都の経師である株式会社大入さんから声をかけて頂いたことがきっかけです。

大入さんは、普段は図書館や美術館、豪華な装幀本を扱う出版社などを相手としたBtoBの仕事が中心。しかしそうした環境に甘えるのではなく、経師という仕事をもっと広く世に伝えていきたいとの思いから、BtoCも視野に入れた新規顧客の開拓を考えていました。

現代に生きる人々が欲しいと思うもの、買いたいと思うもの、喜んでもらえるものを作るには、デザインの力が必要不可欠である。そうした考えの中で、デザイン会社であるたき工房を見つけてくださったのです。

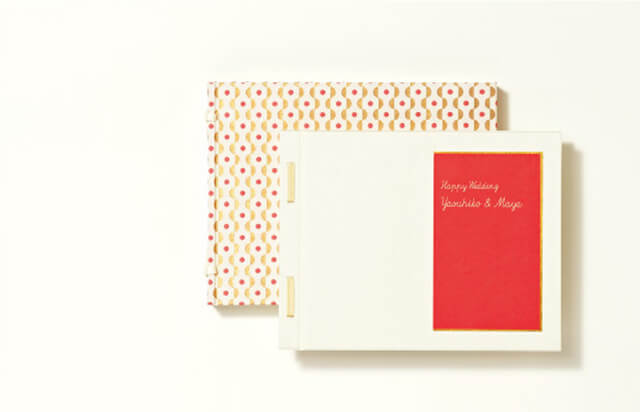

そして生み出されたのが、和本装幀のフォトアルバム「八千代綴り」。いくつもの時代を越えて残すことができる卓越した経師の技で、長く残したいという人々のアルバムに対するニーズを満たす。まさしく、経師の力が求められ、経師だからこそ実現できた、珠玉のプロダクトです。

伝統と技術とデザインの調和

八千代綴りの制作に際し、すべてが順調にいったわけではありません。現代のデザインを活用するにしても、数百年という歴史の中で培われたバランスや伝統的な作法もあり、それを崩してしまえば経師の技術を伝えることができなくなってしまう。まさしく1mm単位の精度が求められる難しいデザインでした。

しかし逆の見方をすれば、それだけ経師という仕事の奥が深く、人々が知りたいと思える余白を持っているということでもあります。だからこそたき工房では、八千代綴りを通じて経師の仕事を見せるプロモーションムービーも制作。一切の無駄がなく、静かにリズムを刻みながら八千代綴りが作り上げられていく様は、一見の価値ありです。

新たな価値と出会うきっかけ作り

大入さんとの共同プロジェクトは、新しいプロダクトの企画開発から商品PRのための動画制作までワンストップで携わるという、たき工房らしさも存分に発揮できた企画です。デザインの本質は、商品やサービスの魅力を伝え、人々の暮らしがより豊かになることを想像してもらうきっかけ作り。世の中には、人々の目にとまりさえすれば必ず 新たな評価を得られる技術や商品がまだまだあります。今はまだ目に触れる機会が少ない魅力的な物や技術に、たき工房のデザイン力で光を当てること。それこそが、私たちの使命であり、唯一無二のやりがいです。

八千代綴 イメージPV

※2023年3月1日より、社名を「株式会社たき工房」から「株式会社たきコーポレーション」に変更いたしました。

本ブログには、弊社の旧社名で掲載された記事が含まれております。これらの記事は、当時の情報や見解を正確に反映するため、内容を変更せずに掲載しております。ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。