TAKIブログ

テーマ:デザイン

更新日:2025.03.28

【デザイナー目線で語る!】プレゼン資料を伝わるデザインにするコツ

取締役

クリエイティブディレクター

藤井賢二

こんにちは。たきコーポレーションでクリエイティブディレクター/デザイナーを務める、藤井賢二です。これまで多岐にわたる商品広告やファッション広告のアートディレクションを経験。自社開催のブランディングセミナーをはじめ、さまざまなセミナーなどに登壇してきました。他にも、社会課題に寄り添うプロダクトデザインを多数発表したり、図画工作科を中心としたアート教育について研究活動をしたり、デザインを起点としたさまざまな取り組みを行っています。

そして今回、縁あってアドビさんの「みんなの資料作成」というPR企画に参加させていただくことになりました。

そこでテーマとして掲げさせていただいたのが、「デザイナーが実践する、伝わるプレゼン資料の作り方」です。

デザイン力を武器としている私たちデザイナーは、日々、広告物などの制作を行っています。そして、実はそれらの制作と同じぐらいに作成する機会が多く、力を入れて取り組んでいるのが「プレゼン資料」です。魅力的なプレゼンによって案件を獲得しなければ、そもそもデザインの仕事をさせてもらうことすらできません。

では、どうすれば魅力的なプレゼン資料が作れるようになるのか。本稿ではそのコツについて解説していきたいと思っています。

よくないプレゼン資料の例に始まり、プレゼン資料作成時に決めておきたい4つの要素、さらに具体的なコツの部分に至るまで。この記事を読めば誰でも成果の上がるプレゼン資料が作れるようになる情報を盛り込みましたので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

目次 [非表示]

そもそもプレゼンとは?

伝わるプレゼン資料の作り方について解説する前に、そもそもプレゼンとは何かについて、私の考えをお伝えさせてください。

・企画とプレゼンは全く別の仕事

プレゼンに関するよくある誤解の一つとして、「良い企画を作る力さえあれば、良いプレゼンをする力もある」というものがあります。しかし、これは大きな間違い。

そもそも企画とは、端的にいえば何かを実現するための計画を立てることです。そこで求められるのは、いかに現実的で無理のない計画書が作れるかという能力。

対してプレゼンとは、自身の説明を通じて相手に理解してもらい、行動してもらうこと。そこでは、話すのが上手でわかりやすいことはもちろん、この人が言うからやる気が出たといった具合に、人間的魅力を問われるケースもあります。

このように求められる能力が異なっているため、企画ができるからといってプレゼンも同様にできる、というわけではないのです。

企画に関しては、社会人生活をする中で経験をしたことがある人も多いでしょう。また学生時代から、何らかの形で企画をする機会に恵まれるケースも少なくありません。そのため、知らず知らずのうちに企画力を伸ばすことができている人は多いものです。

一方でプレゼンに関しては、企画に比べると実施する機会が少なく、一度もやったことがないという人も多くいます。だからこそ、プレゼン資料の作成やプレゼンそのものに苦労をしてしまうんでしょうね。

・プレゼンのゴールは相手の行動変容

プレゼンをする上で最も大切なのは、ゴールを間違えないということです。プレゼンにおけるゴールとは、相手の行動変容を促すこと。いくらわかりやすく伝えても、伝わっただけで終わっては意味がありません。

私たちデザイナーを例にして言えば、プレゼンした自分たちの案を理解してもらうだけでなく、その案を採用してもらって初めて成功と言えるのです。

そこのゴールを間違えないことが、プレゼン時にはとても大切。どうすれば相手の行動変容を促せるのかを考えながら、プレゼン資料を作っていくようにしましょう。

プレゼン資料を作るために必要な4つの要素

プレゼン資料をデザインする前に、考えてもらいたい要素が4つあります。まずはこの4つの要素を整理した上で、どう資料を作るべきか考えていきましょう。

1.誰にプレゼンするのか

プレゼンのゴールは相手の行動変容です。なので、究極的にはプレゼン資料がなくても、行動変容を促せればOKなのです。逆に、どれだけ良いプレゼン資料を作成しても、行動変容につながらなければ意味がありません。

だからこそ、誰にプレゼンするのかを最初にしっかり考える必要があるのです。例えば、ウェブ制作会社が、ウェブに強い企業の担当者にプレゼンする場合、ウェブに関する専門用語が頻出しても意味が伝わります。しかし、初めてホームページ制作を依頼する企業の担当者にプレゼンする場合は、専門用語を使うと理解してもらえなくなってしまいます。

専門家同士のプレゼン資料を誰にでもわかりやすいものにする必要はありませんが、基本的には、どんなプレゼン資料でも小学校高学年に伝わるくらいに噛み砕いた方がいいものです。専門用語をわかりやすい用語に言い換えたり、言葉をビジュアルに置き換えたり……。大切なのは、プレゼン資料を全部読まずとも、伝えたいことのイメージを掴んでもらうことです。

2.どこでプレゼンするのか

例えば100名近くが入る大会議場でプレゼンする場合、遠くにいる人にまで伝えないといけないので、ある意味一番わかりやすい端的なプレゼンが求められます。

一方、テレビ会議でプレゼンする場合は、一人ひとりがパソコンに向かってじっくりと話を聞ける環境なので、細かい情報を入れても比較的伝わりやすいです。逆にシンプル過ぎるプレゼンはもったいないくらいでしょう。

どんな場所で、どんな状況でプレゼンするのかによって、作るべき資料の内容も変わります。プレゼンされる相手の立場になって、資料や情報の精度を検討しましょう。

3.何分でプレゼンするのか

一般的なプレゼンの時間は10分から20分程度。時間が短ければ短いほど、伝えられる内容は少なくなります。

でも、実際にやってみると20分というのは意外と長いもの。聞く側も集中力が求められます。一説には、人の集中力のピークは70秒しか持たないといった話や、集中力の持続は15分が限界といった話もあります。「好きな時間でプレゼンしていいよ」と言われた場合は、10分に設定するのが個人的におすすめです。

また実際にプレゼンをする前には、どのようなことを話すのか、その内容を原稿に起こしてみるのも良いでしょう。1分のトークで伝えられる文字数は300文字と言われていますから、10分のプレゼンなら3,000文字の原稿を用意します。

この作業は手間こそかかりますが、プレゼン時に話すべき内容をまとめられるというメリットがあります。あれもこれもと情報を追加していくと3,000文字を超えてしまうでしょうし、逆に絞り過ぎると3,000文字に届きません。そうなると、プレゼン時間をオーバーしてしまったり、余らしてしまったり。そこで焦って時間調整をしようとすると、早口になって余計な情報で相手を混乱させてしまうなど、良い結果を招きません。

競合プレゼンのようなケースでは、競合他社よりもわかりやすかったり響きやすかったりするプレゼンをしないといけないわけですから、プレゼンのクオリティをみすみす下げてしまうようなことは絶対に避けたいもの。事前に話すべき内容をしっかりまとめておきましょう。

4.相手にどう思わせたいのか

これは、相手のニーズや立場、性格など、さまざまな要素を考慮して決める必要があります。この結論によって、プレゼンの言葉遣いや相手への呼びかけ方が異なってきます。

相手にどう思わせたいのかを決めたら、次にその相手との人間関係をどう作るのかを考えます。例えば仕事のパートナー向けにプレゼンするのであれば、「頼りになるな」「一緒にやりたい」と思わせないといけません。また企業説明会で学生を相手にする場合は、その学生にどう思われたいのかを大切にする必要があるでしょう。

社長や役員ばかりの現場で、若手の立場としてプレゼンする場合は「こいつを助けたい」と思われた方が、きっと行動変容につながりますよね。

ちなみに私は、デザイナーやカメラマン、監督といった職業の人にプレゼンする機会もあるのですが、「こいつと何かやると面白そう」「人として面白い」と思ってもらうためにも、多少ビッグマウスを織り交ぜながら自己演出しています。

よくないプレゼン資料の例

プレゼンのゴールが相手の行動変容を促すものであるとお伝えしました。逆を言えば、よくないプレゼン資料は、相手の行動変容を促す構成やデザインになっていないということです。例えばどのような資料なのか、具体的に見ていきましょう。

・カラフル過ぎる

わかりにくいプレゼン資料の代表格とも言えるのが、カラフル過ぎる資料です。

色を付けるというのは、その点に注目して欲しいという意図の表れですが、注目して欲しいポイントが増えていくと、それに合わせて色が増えていってしまいがち。そうして、知らず知らずのうちにカラフルな資料になっていってしまうのです。

そうなると、見る側はどこに注目すれば良いかがわからなくなってしまいます。どこを見れば良いのかわからない資料になってしまっては、行動変容はもちろん、そもそも重要なポイントを理解してもらうことすら難しくなってしまうでしょう。

・文章量や情報が多過ぎる

文章量が多かったり、数値データやグラフといった情報が多過ぎる資料も、相手に理解してもらいづらく、よくないプレゼン資料と言えます。

プレゼンでは、後から言った言わないの事態になったりするのを避けるため、入れても入れなくても良い情報であれば入れておこう、となりがちです。また他にも、説明する内容の前提となる知識も一緒に伝えておこう、と思うこともあるでしょう。

こういった情報が積み重なっていくと、プレゼン資料内の文章量や情報がどんどん多くなってしまいます。しかし悲しいかな、人間はそこまで深く詳しく理解はしてくれません。良かれと思って入れた情報が、かえってわかりにくい資料の要因となってしまうケースは少なくありません。

・意図やこだわりのないデザイン

グラフや表、フォントや文字サイズなど、プレゼン資料内にはデザインセンスが問われる要素が多数あります。ここにしっかりとこだわりを持てていない場合も、良くないプレゼン資料と言えるでしょう。

特に意図もなく入れたグラフや表は、見る側の視点を泳がせてしまうだけ。極端に言えば、グラフや表を入れない方がわかりやすい資料になる、なんてケースもあります。

またフォントや文字サイズは、声色と同じようなもの。太くて詰まった文字は迫力があって力強い印象を与えますし、細くて余白の空いた文字は涼やかで柔らかい印象を与えます。ここにこだわりを持っていなかったら、なんかチグハグだなと思われる資料になってしまうかもしれません。

現役デザイナー直伝!プレゼン資料を「伝わる」デザインにするコツ

それでは、プレゼン資料をデザインする上での具体的なコツやポイントをご紹介していきます。

・紙面のルールを作ろう

プレゼン資料では、絶対にこの色にした方が良い、絶対にこのフォントを使った方が良いというものはありません。しかしだからといって、無秩序に何でもしていいかと言うと、決してそんなことはなく。その紙面上でのルールを、しっかりと定めておくことが大事です。

・フォントに統一感をもたせよう

フォントは、プレゼン資料における声色のような存在。大事なところ、強調したいところを太字にしたり大きなサイズにしたりするのは良いですが、それ以外の基本となるテキストについては、種類やサイズを統一するようにしましょう。声色がコロコロ変わるナレーションは、どう考えても聞きにくいですよね。

・色使いのルールを決めよう

色に関しても、基本となるテキストについては同じ色を使うようにしましょう。その上で、例えばネガティブな要素には赤色、ポジティブな要素には青色といった具合に、色を使う時のルールを設けることが大切です。目立たせたい部分にはとりあえず着色して……といった風に適当に色を使ってしまうと、どこが重要ポイントなのかがわかりにくくなり、まとまりのない資料のように見えてしまいます。

また、同系統の色を使うだけでなく、色数を絞るという概念も重要です。個人的に、色を複数使う場合は、文字色を含めて多くても3~4色が適切だと考えています。それ以上の色を使いたくなる時は、もしかするとスライド内の情報量が過剰になっているかもしれませんね。

・余白をうまく使おう

プレゼン資料を作るのに慣れていない人が陥りがちなミスとして多いのが、とにかくスライドいっぱいにテキストや情報を入れてしまうケース。限られた時間の中で、なるべく多くを伝えたいと思うがゆえにそうなってしまうのは理解できますが、それではいけません。

余白がなくなってくると、読み手がごちゃついた印象を持ってしまったり圧迫感を覚えたり、視線が散漫になってしまったりと、良いことは一つもありません。

余白はあって良いものです。なんなら、余白の方が多いぐらいが、わかりやすくまとまったプレゼン資料と言えるかもしれません。スライド一枚一枚に情報を詰め込み過ぎず、スッキリとまとまった状態をめざしましょう。

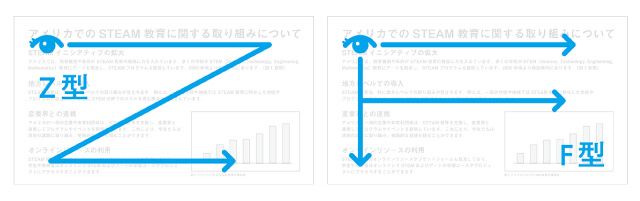

・視線を意識しよう

例えば「右下にあるグラフ」を、「左上にあるテキスト」で解説しようとすると、読み手の視線は右下と左上を何度も行き来することになり、集中力が削がれてしまいます。また場合によっては、「右上」や「左下」にある情報が割り込んで来て、思考を妨害されているような感覚に陥ってしまうこともあるでしょう。

人々が横書きの文章を読むときは、Z型やF型と呼ばれる「流れ」に沿って、左上から右下へと読み進めていくのが一般的です。この視線の流れを意識することも非常に大切。

視線の流れを意識し、セットとなる情報を近くに置くことで移動を最小限に抑えてあげるようにしたり、視線の流れを妨げないよう、上から下、左から右へと情報が進んでいくようにしたりするだけで、プレゼン資料がグッと見やすくなるはずです。

・映像や漫画を使って理解を促そう

プレゼン資料は文字や写真、イラスト、グラフをどのように組み合わせて作成するべきか、と考えがちですが、本当に大切なのはそこではありません。重要なのは「相手にどう思わせるか」なのです。

素晴らしいコピーよりも、1ページの漫画の方が相手に伝わるかもしれません。さまざまなデータを示すグラフよりも、10秒の映像の方が説得力があるかもしれません。100人に聞いたアンケート結果のグラフよりも、5人に聞いたインタビュー映像の方が心を動かすかもしれません。

プレゼン資料はテキストや図解、グラフで構成するものと思い込まず、相手の理解を促すためにはどう表現すべきかという視点でデザインしましょう。

また、イラストを使ってイメージを補足するのもおすすめです。例えば泣き顔のイラストを添えれば、「悲しいことなんだな」ということが相手に伝わります。相手にどんな感情になってほしいのかを考えて、適宜イラストを活用するといいでしょう。

写真でも問題はありませんが、リアルさが出過ぎてしまい、ポップな雰囲気にはなりづらいのでご注意くださいね。

表現としては、テキストよりも写真、写真よりも映像の方が情報が伝わりやすくなります。漫画広告をついつい読んでしまったという経験のある人も多いと思いますが、あれもイラストがあって、物語としての動きがあるからこそ、ついつい見てしまうわけです。テキストだけの広告や、特に意図のない風景画像だけの広告では、人々の関心を引くことができないのと同じです。

スライドを見比べてみよう

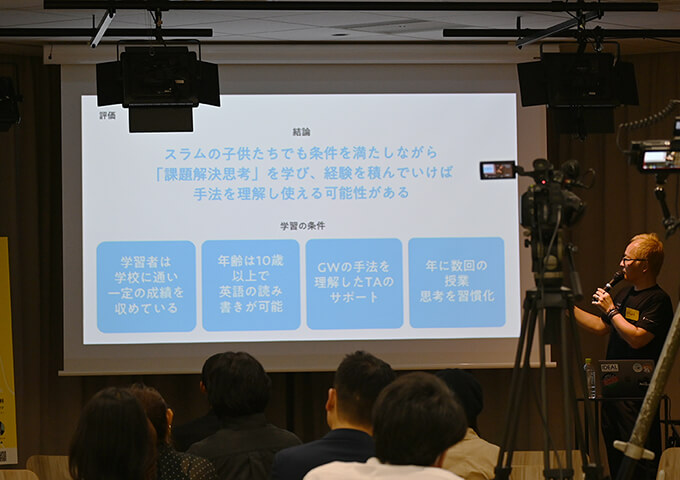

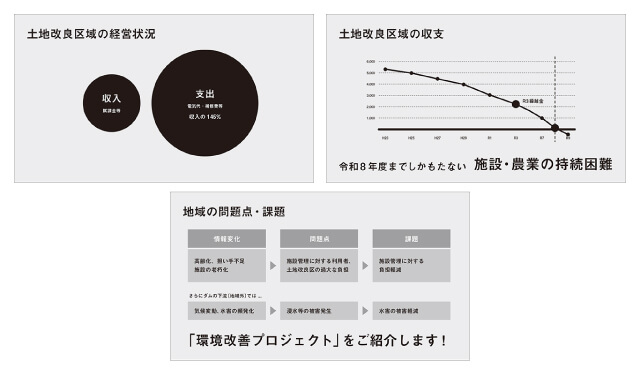

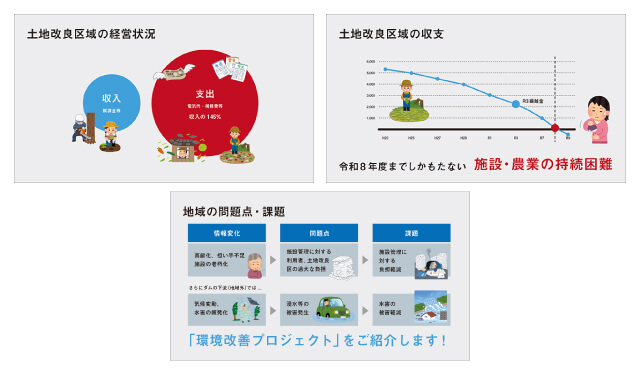

ここまで、プレゼン資料の作り方やこだわるべきポイントについて解説してきましたが、実際にそれらの要素を入れていくことで、スライドがどのように変化していくのか、その様子をお見せしましょう。今回は、以下のスライドをブラッシュアップしていきます。

プレゼン資料 サンプル(モノクロ)

シンプルにまとまっていて、見づらさを感じることはありませんが、どこに注目すべきかがわかりづらいですね。

では、ここに色を付けてみるとどうなるでしょう。

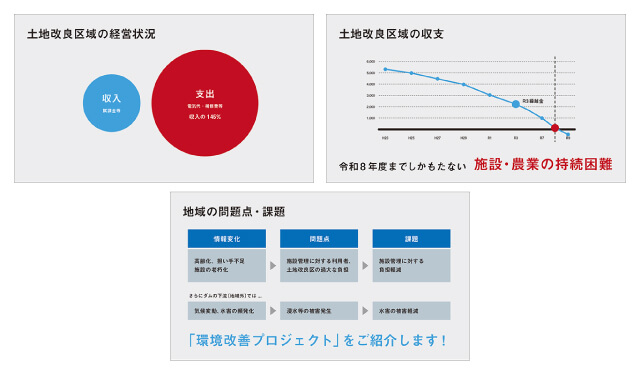

プレゼン資料 サンプル(カラー)

色が付いたことで、どこに注目すべきなのかがわかりやすくなりました。またネガティブな要素は赤、ポジティブな要素は青とすることで、直感的にも伝わりやすくなっています。ただしここで注意が必要なのは、色を使い過ぎないということ。ネガティブな要素は赤、ポジティブな要素は青と決めた場合、それ以外の部分には色を付けないようにしましょう。そうすることで、色付けしたところがしっかりと目立ってくれるようになります。

さらにイラストも入れてみるとどうでしょう。

プレゼン資料 サンプル(イラストあり)

イラストが入ったことで、資料としてのわかりやすさが向上したのはもちろん、それぞれのポイントでどのような感情になれば良いかが伝わりやすくなっています。

繰り返しになりますが、プレゼンのゴールは行動変容。だからこそ、イラストなどで見る側の感情が動くように後押ししてあげることも、とても大切なことなのです。

【PR】PDF化されたプレゼン資料を編集するならAdobe Acrobat オンラインツールが便利

プレゼンは誰に、どこで、何分で、どう伝えるのかをしっかり考える必要があります。

だからこそ、伝わるプレゼン資料の作成は、事前準備を丁寧に進める必要があるのですが、効率化できる部分はどんどん効率化していきたいですよね。

そこでおすすめなのが「Adobe Acrobat オンラインツール」です。

Acrobat オンラインツールはオンラインで利用できるPDF編集ツールで、ブラウザ上で使えるのでアプリをインストールする必要もありません。普段利用しているパソコンだけでなく、別のパソコンやスマホ、タブレットなどからも手軽に利用できるんです。しかも、かの有名なアドビ製なのに利用料は無料(回数制限あり)。資料作成の効率化のためにも、使わない手はありません。

パワーポイントで作成した資料を手軽にPDFに変換できるのはもちろんのこと、PDFのページを削除や挿入することだってできてしまいます。この機能があれば、完成したプレゼン資料を急遽テコ入れしたい場合も安心ですね。また「PDFを編集」機能を使えば、オンラインでコメントやハイライト、フリーハンドでの描画などを追加できるので、資料を共有したメンバーからフィードバックをもらい、より良い資料に改善しやすいのです。

また、個人的におすすめなのが「PDFを圧縮」の機能。伝わるプレゼン資料を目指すと、イラストや写真などが増えてどうしてもファイルサイズが重たくなってしまいやすいのですが、Acrobat オンラインツールならドラッグ&ドロップで簡単に容量を小さくできてしまうんです。しかも、圧縮レベルを低・中・高から選べるので、求める画質に応じてサイズ変換が可能です。

その他にも「PDFをWordに変換」や「PDFをJPGに変換」「PDFを結合」「PDFを分割」など、あると便利な機能が盛りだくさん。PDF化されたプレゼン資料をブラッシュアップする際は、ぜひAcrobat オンラインツールを活用してくださいね。

まとめ

プレゼンのゴールは行動変容。美しいプレゼン資料を作成することがゴールではありません。しかし、相手の行動変容を促すためには、情報をわかりやすく伝えることが必要不可欠。そこで役立つのがデザインの力です。

テキストとグラフだけでプレゼン資料を作るのではなく、イラストや写真、映像、漫画などの表現も盛り込めば、相手に強く印象付けることができます。

1ページあたりの情報量は絞り、フォントのサイズや色などのルールを決め、一目で感情や温度感まで伝わるような資料をめざせば、きっとあなたの思いが伝わって行動変容を促せるはず。

ぜひ今回の内容を参考に、伝わるプレゼン資料を作成してください。