TAKIブログ

テーマ:ブランディング

更新日:2025.03.28

日本企業に必要なパーパス導入の3要素とは?事例を紹介

執行役員

ブランドプランナー

竹嶋晋

たき工房のブログでは、私たちが取り組むパーパスブランディングについて、これまで何度かお伝えしてきました。今回は「日本企業に必要なパーパス導入の3要素」という視点で「どのように導入するのか」また「実際に導入された事例について知りたい」というご要望にお応えする形で、2020年にパーパス導入の支援をさせて頂きました株式会社ぐるなび様の事例に沿ってご紹介させて頂きます。

竹嶋 晋

多摩美術大学卒業後、博報堂インセンティブプロモーションズにて企業のセールスプロモーションを企画立案、その後吉本興業にて新規事業の立ち上げ、セガトイズではホームエンタテインメント玩具の事業マーケティングに従事。2010年より現職の株式会社たき工房に入社。 企業の課題を理念やビジョンから自社価値として引き出し、お客様の目に触れるグラフィックや施策までを一貫してデザインする、ブランディングメソッドを構築。代理店SP、タレント事務所新規事業開発、メーカーのマーケティングを経て現職。

パーパス導入事例 株式会社ぐるなび様

その前に冒頭「日本企業」と特定したのには理由があります。それは、パーパスとは元は北米企業での考え方であって、そもそも欧米型の企業スタイルと日本型の企業スタイルが異なるということです。

一般的に北米企業の採用スタイルは各セクションのプロフェッショナル集団です。会社のそれぞれの事業や技術については各部での専門職採用が基本で、昨日まで自社に在籍していたマーケターが翌日からライバル会社のマーケターとして活躍することはなにも珍しいことではありません。対して日本企業では総合職での採用が主流で「営業から広報へ」など部を横断することは日常の出来事です。そしてよく私もきかれることですが「昔から日本の企業には、企業理念や社是(しゃぜ)などパーパスと同じようなものがあったのでは?一体何が違うのか?」という問いかけです。答えは「一緒です」。

日本には企業を起こすときにお金より何より「世の中をこう変えたい」という創業者の強い思いが普通にあり、競合に当たる会社も少ない中で高度経済成長とともに著しく会社も大きくなっていきました。そして徐々に儲かるビジネスには競合が増え、目的が「理念から昨年対比の利益確保」に変化する中で、そもそもの理念や想いは、創業者の写真と一緒に額に仕舞われることになりました。

もちろん「創業当時からの理念を頑なに守って取り組んで成功している」というお話しも聞きますが、一方で「新たな取り組みを行ってもすぐに結果が出ず、しびれを切らした経営陣はまた創業者の額に仕舞われた理念を持ち出し、一向に改革が進まない」ということも私自身、最近直接お伺いしました。

では昔からある理念がなぜ機能しないようになったのか?それは「消費者が発信者になった大革命」があったからです。

具体的にはスマホの登場です。たとえば写真はそれまで「特別な日のパーソナルなアーカイブ」でしたが、今では「日常の行動理由情報集め」に変化しました。分かりやすく伝えると、みなさんは10年前、コンビニでポテトチップスを買う理由を考えて購入していたでしょうか?

何が変わったのか、それは「消費者」と呼ばれていた私たちが「発信者」に変わったということです。ここ数年「商品やサービスのSTORY」の重要性が言われるようになったのも、私たち自身が「その商品を買った理由」を日常的に自分のコミュニティで発信するため。発信という「目的」のために、「買う理由」が必要になったのです。

話を昔からの理念が機能しない理由に戻すと「消費者に対する自社の価値と発信者に対する自社の価値」はまるで違います。消費者への理念は主に「物質的な価値の提供」でしたが、いま、必要なことは「機能性のその先にユーザーはどんな満足を得られるか」ということです。

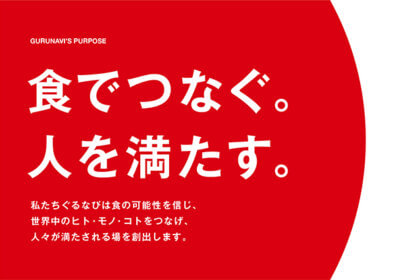

ここからはそういった現代の背景の中、たき工房でパーパスブランディング導入を支援させて頂きました、株式会社ぐるなび様の事例についてお伝え致します。

ぐるなびパーパス 導入の3要素

私たちが取り組む日本型パーパスにおいてもっとも重要なことは「社員の想いを引き出してクリエイティブで駆動させる」ことだと考えます。大前提として自社の新たなパーパスは自社の社員全てにヒントがあります。そのためには、社員の多くの想いをテーブルに乗せる必要があります。これを私たちクリエイティブの一線で活躍するメンバーがしっかりと可視化させることで、そのパーパスははじめて「駆動」します。どちらかだけではなく、歯車のように双方をかみ合わせながら、小さな動力から大きな動きに変えていくことが重要です。

パーパス導入の要素1「会社への愛」

ビジネス書でも出てきますが自分の会社のことを友人に話すときに「AB社は」と実際の名前で呼ぶか「私の会社は」と呼ぶかで会社への愛情が分かると言われます。この場合もちろん後者が「自分への会社への愛が強い」と言われますが、ブランディングで何が大切かと問われると私は最初にこの「会社への愛」とお伝えします。まず自分の会社が本質的に好きであること。これが全ての基軸になります。

ブランディングは表層的であったり、嘘があると絶対にうまく行きません。今回のプロジェクトでも株式会社ぐるなびの担当室長である北澤様、そしてブランディング担当の廣瀬様は「少しでも会社を良くできること」を常に考えておられました。また楽天の創業メンバーのお一人でもある杉原社長とも約半年間、毎週自社のパーパスブランディングでお会いさせて頂きましたが「重要なのは考え尽くすことと社員の意見を本質的に聴くこと」とお話しされていました。

若手の方、リーダー格の方、グループインタビューや個別でのヒアリングを通してできうる限り、自社のブランディングについて「このことについては一番愛を持って対応されている方にご意見を伺う」というスタンスで徹底的に「愛を持った意見の収集」を行いました。ご参加いただいた皆様は心から「会社を良くしたい」と考えていらっしゃる方ばかりで「会社への愛」を強く実感しました。

なぜ愛が重要か?それはポジティブな意見もネガティブな意見もどちらも重要だからです。その際に会社自体への悪意や特定個人への意見が入ると本質的にパーパスを導く答えに繋がりません。ポジティブでもネガティブでも会社への愛が軸になっていることで、良き意見はより良く、課題はしっかり考え次のメリットに変換していきます。

パーパス導入の要素2「情熱とやり尽くす意志」

BRANDINGとは文字通りBRAND (ブランド)にING (進行形)を掛け合わせた「動詞」です。つまり活動を起こし続ける行為そのもののことを指します。BRANDが定着した姿とすれば、BRANDINGはそれをやり続ける行為です。BRANDINGをやり続けたその先にBRANDという結果があるということです。だからこそ、やり続けられる情熱が絶対条件になります。

株式会社ぐるなび様の取り組みでは、ぐるなびという会社のDNA (歴史)を創業者や歴史を知る社員の皆様を対象に、徹底的なヒアリングを行いました。加えて若手の方々には未来のあるべき姿をワークショップの場でしっかりと考えて頂きました。そしてこの「過去と未来を繋げる」取り組みをメインのワークメンバーである役員の皆様に考えていただくという役割を明確にすることで、考えの深度を深め、導くべきパーパスの精度を高めました。こうしてこの多くのメンバーを巻き込むことで熱量を高め、ブランディングを浸透させる「伝道師」として、主体的にパーパスを広めて、活用できる体制を構築しました。

パーパス導入の要素3「駆動力あるわかりやすいクリエイティブ」

理念体系に関わるアウトプットとしてPURPOSEはもちろん、企業ロゴの改定、コーポレートサイト改定、ブランドブック、名刺作成など、自社のパーパスを策定するタイミングで「会社の見せ方の改定」も必要になるケースが多くあります。そしてこの見せ方こそ、クリエイティブの力が鍵を握っています。理念体系について細部にわたりわかりやすく整理を行い、心に届く、愛のあるブランドブックを数多くの実績があるデザイナーが丁寧に制作しました。

株式会社ぐるなび様のケースではブランドブックの制作にこのクリエイティブ力をしっかり反映しました。具体的には担当役員である山田様の発案で「どうせ作るならそれ自体に意味のあるもの、PURPOSEに資するものであるべき。フードロスペーパーなども検討して欲しい」という貴重なアイデアを頂きました。食でつなぐ会社だからフードロスペーパーを使う意味も明確であり素材の検討を行いました。

フードロスペーパーの中で「コメカミ」という素材がありました。この素材は廃棄される米を使った紙でこのテーマにピッタリでしたが、あいにく大型の印刷機にかけて生産する実績がありませんでした。また使用できる紙の材料がぐるなびのブランドカラーである「赤」の色味をキチンと再現できるかなど課題が多くありました。それでも山田様が「色味も大切だがこの素材を使うことの意味の方がもっと重要」とご判断頂きました。また私たちも常にさまざまな印刷の知見を活かして無事、フードロスペーパーを使用したぐるなび独自のパーパスブランドブックが完成しました。これは自社への愛とクリエイティブ力の掛け算で結実したブランドブックと言っても過言ではありません。

日本企業のパーパス導入に必要な3要素

「会社への愛」

「情熱とやり尽くす意志」

「駆動力あるわかりやすいクリエイティブ」

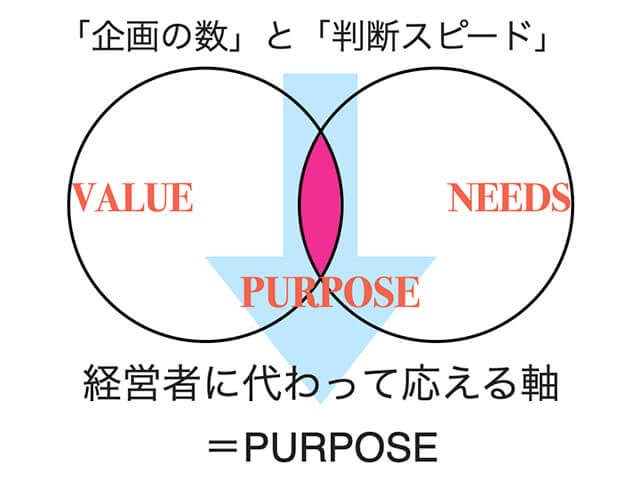

今回は株式会社ぐるなび様の事例を併せてご紹介しましたが、この3つは私たちがこれまで取り組んで来た中で非常に重要な要素です。そして「そこまでしてなぜパーパスを作る必要があるのか?」と問われれば、それはビジネスのサイクルが目まぐるしく変化する時代だからです。こんな時代に何が必要か?それは「企画の数」と「判断のスピード」です。

「企画の数」とは、仮説に基づいた企画と実行の数です。そもそも課題自体もわからない世の中だからこそ、大きなプレーヤーチェンジだけを狙うのではなく「小さな改善」や「小さな挑戦」から見つけることが重要で、そのためにはその判断基準を現場レベルまで落とす必要があります。ですから「自社の存在意義=パーパス」を判断基準にみんなが取り組める仕組みを作る必要があるのです。

「判断スピード」とはこの変化の潮流に対してスピードが武器になるということです。たとえコワーキングスペースで一人のエンジニアが「こんなサービス始めました」と先に看板を出せば、アイデアが素晴らしく内容がしっかりしていれば顧客は集まる時代です。準備万端のスタートよりも、多少荒削りでも世の中に問う中で改善していえる取り組みが求められます。だからこそ、社長や役員の印鑑ではなく、「パーパスという判断基準」で実行できる体制が必要です。

私たちは2014年からこれまで約50社の日本企業のパーパスに関わってきました。この8年間でもパーパスの役割は変化してきましたが、特にこの3年はコロナなどもあり、よりパーパスの重要性を感じる企業も増えています。問題意識を持ってこの文面を読んでいらっしゃる「自社に愛のある皆様」、私たちと一緒に自社のパーパスについて考えませんか?

※2023年3月1日より、社名を「株式会社たき工房」から「株式会社たきコーポレーション」に変更いたしました。

本ブログには、弊社の旧社名で掲載された記事が含まれております。これらの記事は、当時の情報や見解を正確に反映するため、内容を変更せずに掲載しております。ご理解とご了承を賜りますようお願い申し上げます。